Gedruckte Herzen helfen den Kinderherzchirurgen

Die Kinderherzchirurgie sieht sich mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: Die zu operierenden Herzen und Gefässe sind zum einen winzig und die Herzfehler sehr unterschiedlich, sodass die Planung und Durchführung eines Eingriffs ungleich schwieriger ist als bei Erwachsenen. Ein neues bildgebendes Verfahren soll die Arbeit der Chirurgen und Kardiologen erleichtern.

Es gibt ja viele unterschiedliche angeborene Herzfehler. Wie unterteilt man diese?

Prof. Alexander Kadner (AK): Es gibt verschiedene Kategorien, zum Beispiel nach dem Schweregrad oder abhängig davon, ob es zu einer Durchmischung von sauerstoffreichem und sauerstoffarmen Blut kommt. Allgemein ist festzuhalten, dass das Spektrum an möglichen Defekten sehr gross ist. Das ist in der Kinderherzchirurgie im Vergleich zur Erwachsenenherz- Chirurgie auch die besondere Herausforderung. Dort gibt es weniger Fehler und die Eingriffe sind häufig entsprechend standardisiertert.

Welches ist der häufigste Herzfehler?

Dr. Philipp Heinisch (PH): In der Schweiz kommt etwa eines von hundert Neugeborenen mit einem Herzfehler zur Welt. Der häufigste ist ein Ventrikelseptumdefekt. Bei dieser Fehlbildung ist die Herzscheidewand zwischen den Herzkammern nicht vollständig verschlossen. Die Mehrzahl dieser Defekte sind sich relativ ähnlich und wir wissen ebenfalls, in welchem Alter und bei welchen Symptomen die Korrekturoperation am günstigsten durchzuführen ist. Aber es gibt eben auch immer wieder Kombinationen von Herzfehlern, die man vorher so noch nie gesehen hat.

Was bedeutet ein angeborener Herzfehler für die betroffenen Kinder und die Angehörigen?

AK: Wenn klar ist, dass ein Herzfehler besteht und der operiert werden muss, ist das für die Familie eine enorme Belastung. In gewissen Fällen müssen wir den Eltern schon kurz nach der Geburt mittteilen, dass ihr Kind in wenigen Tagen operiert werden muss. Das kann ein echter Schock sein, und damit umzugehen ist für die Familien sehr schwierig. Dafür ist in den meisten Fällen nach der Operation der Herzfehler korrigiert. In anderen Fällen erfahren die Eltern, dass ihr Kind einen Herzfehler hat, der aber erst zu einem späteren Zeitpunkt operiert werden kann. Mit diesem Wissen müssen die Eltern dann bis zur Operation umgehen. Bei Fehlern, die wir nicht heilen können oder bei denen wir mehrere Operationen durchführen, sehen wir die Familie über Jahre immer wieder. In jedem Fall ist die Situation eine grosse Herausforderung. Dabei erstaunen uns die betroffenen Kinder immer wieder. Kinder sind extrem stark, und es ist überraschend, wie sie mit ihrem Problem umgehen.

Was passiert mit den kleinen Patienten, die nicht geheilt werden können?

AK: Wir versuchen, ihnen die bestmögliche Herzfunktion zu geben. Aber es steht von Anfang an fest, dass auch nach der Korrektur des Herzfehlers die Lebenserwartung und die Lebensqualität eingeschränkt sind. Das ist abhängig vom Schweregrad und der Komplexität des Herzfehlers. Bei vielen Einkammer-Herzen zum Beispiel nimmt die Leistung ungefähr nach 15 Jahren langsam aber stetig ab und ein Grossteil dieser Patienten wird irgendwann eine Herztransplantation benötigen.

Wie ist hier der Stand?

AK: Aufgrund der tiefen Organspendequote in der Schweiz müssen wir uns oft mit Kunstherzersatz behelfen. Menschen mit einem angeborenen Herzfehler sind aber eine viel schwierigere Patientengruppe für eine Kunstherztherapie als ein typischer Patient, der mit 60 Jahren einen schweren Herzinfarkt hatte und deswegen ein Kunstherz eingesetzt bekommt.

Die Komplikationsrate ist bei den betroffenen Kindern relativ hoch. Die Ergebnisse für Kinderherztransplantationen auf der anderen Seite sind sehr gut. Eine Transplantation ist aber keine Lösung für den Rest des Lebens. Das transplantierte Herz zeigt im Lauf der Jahre eine gewisse Degeneration, eine erneute Transplantation wird dann nötig. Durch die lange Einnahme immununterdrückender Medikamente besteht zudem die Gefahr einer Tumorbildung oder Niereninsuffizienz.

Im Rahmen Ihres Forschungsprojekts haben Sie ein neues Verfahren für die Bildgebung in der Kinderherzchirurgie entwickelt. Worum geht es dabei?

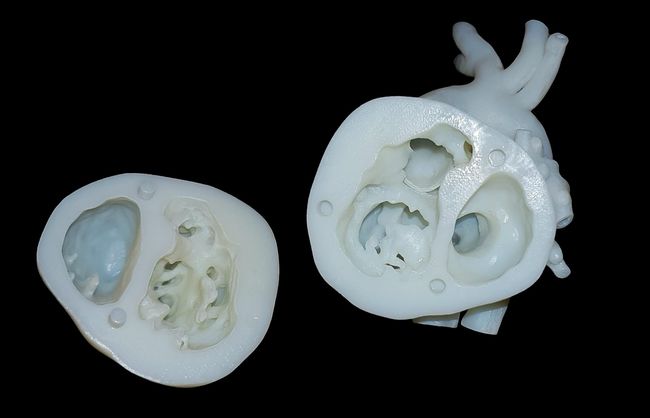

PH: Bisher mussten wir von der zweidimensionalen Bildgebung – Röntgen, Ultraschall, CT – auf die dreidimensionale Struktur im Herzen abstrahieren. Gerade für die winzigen Dimensionen in der Kinderherzchirurgie ist das eine grosse Herausforderung. Mit den herkömmlichen Bildverfahren stösst man hier rasch an Grenzen. Dank unserem Verfahren können wir auch für diese Strukturen 3-D-Modelle erstellen.

Einerseits ist das für den konkreten Eingriff, gerade bei Sonderfällen, sehr nützlich. Andererseits unterstützt die Methode die Lehre und Ausbildung. Bislang gab es dafür nur sehr allgemeine Herzmodelle, die einem komplexen Herzfehler in keiner Weise gerecht wurden. Die Eingriffe mussten bei der Operation geübt werden. In Zukunft können wir unsere Modelle in einer Datenbank erfassen und allen Chirurgen zugänglich machen, sodass man jederzeit ein bestimmtes Herzproblem als 3-D-Modell studieren kann. Bei Bedarf kann man sich das Modell sogar ausdrucken und die inneren Strukturen vor der Operation anschauen. Das Verfahren verändert für uns Kinderherzchirurgen ein bisschen die Welt.

Entsprechen die Modelle denn der Realität?

PH: Das ist die Realität. Die Modelle werden am Computer anhand von MRI- oder CT-Messungen von herzkranken Kindern erstellt und danach mit einem 3-D-Drucker gedruckt. Das Modell entspricht dann dem Herz des Kindes, das operiert wird. Kürzlich mussten wir bei einem wenige Monate alten Mädchen innerhalb der Herzkammern einen Tunnel bauen, der das Blut von der linken in die rechte Kammer leitet, ohne den Blutfluss zu behindern. Das kann zu eng werden und auch die Funktion der Herzklappen beeinträchtigen. Hier hat ein 3-D-Modell geholfen. Wir konnten vorher die Operationsstrategie testen und die Tunnelrekonstruktion analysieren sowie das Material, das wir einsetzen mussten, bereitstellen. Wir haben also bereits im konkreten Fall zeigen können, dass die Idee funktioniert.

Was sind weitere Vorteile dieser Methode?

AK: Im obengenannten Beispiel konnten wir vor der Operation die Varianten vergleichen und uns für die zwar schwierigere, aber auch bessere entscheiden. Damit hat das Kind die bessere Lösung für den Rest seines Lebens bekommen. Auch in einem Notfall kann uns dieses System unterstützen. Der Druck der Modelle dauert zwar noch ein bis zwei Tage. Aber bereits die 3-D-Modelle am Bildschirm erlauben uns, viele Fragen zu beantworten. Ein solches Modell erstellen wir bereits in etwa zwei Stunden.

Gibt es weitere Anwendungen ihrer Methode, auch ausserhalb der Kinderherzchirurgie?

PH: Unsere Technik eignet sich nicht nur für Eingriffe bei Kindern. Wir haben schon begonnen, mit den Gefässchirurgen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel im Fall von Erwachsenen mit Aneurysmen der Bauchschlagader. Generell können wir mit unserem System im Modell testen, ob eine neue Anwendung funktioniert und wie sie verbessert werden kann, bevor wir sie beim Patienten anwenden. Wir haben auch ein humanitäres Engagement in Marokko, wo wir versuchen, ein Kinderherzzentrum aufzubauen. Für die Ausbildung der Chirurgen vor Ort ist dieses System ebenfalls sehr wertvoll. Schliesslich kann unsere Anwendung auch einen Beitrag leisten, um den Zugang zum Herzen festzulegen, gerade in Hinblick auf minimalinvasive Verfahren. Mit der Zeit werden wir auch Prothesen anfertigen können.

Welche Stellung nehmen Sie auf diesem Forschungsgebiet ein?

PH: In der Schweiz sind wir unseres Wissens nach die einzige Forschungsgruppe in der Kinderherzchirurgie, die sich mit 3-D-Herzmodellen beschäftigt. Nach der CT- und MRI-Bildgebung wollen wir nun auch noch die gängigste Bildgebung, die Echokardiographie, für unsere Modellierung nutzbar machen. Das ist bislang noch nicht möglich. Die Echokardiographie könnte wertvolle zusätzliche Informationen liefern. In Europa gibt es weitere Gruppen, die an der 3-D-Bildgebung arbeiten. Jede legt den Schwerpunkt ihrer Forschung auf einen anderen Aspekt.

Was wünschen Sie sich als Arzt und Forscher für die Zukunft?

AK: Zum einen wünsche ich mir, dass wir in der Schweiz eine höhere Bereitschaft zur Organspende hätten. Glücklicherweise erhalten wir für unsere kranken Kinder immer wieder Herzen aus dem europäischen Ausland. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Allerdings ist dies für mich persönlich auch eine schwierige und traurige Situation. Zum anderen wünsche ich mir ein miniaturisiertes Kunstherz für Kinder. Darauf warten wir schon seit Jahren. Die Entwicklung ist schwierig, unter anderem auch, da der Markt verglichen mit dem für Erwachsene klein und somit das Interesse seitens der Industrie eingeschränkt ist.

Wie wichtig sind Fördergelder für Projekte wie dieses?

PH: Wir mussten bei Null beginnen, es gab praktisch keine Vorarbeiten. Die Unterstützung durch die Schweizerische Herzstiftung hat uns deshalb enorm geholfen und wir sind dafür sehr dankbar. Ohne ihre Hilfe wäre die Durchführung nicht möglich gewesen. Weil die Prozesse bei der Schweizerischen Herzstiftung effizient sind, konnten wir das Projekt zudem in kurzer Zeit realisieren.

3D-Rapid Prototyping: Modelle von kongenitalen kardialen und vaskulären Malformationen für Klinik, Lehre und Forschung

Das Forschungsprojekt unter der Leitung von Dr. Paul Philipp Heinisch wird am Zentrum für angeborene Herzfehler (ZAH) und der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie (Klinikdirektor: Prof. Thierry Carrel) des Inselspitals Bern durchgeführt. Es hat zum Ziel, aus Bilddaten von angeborenen Herzfehlern 3-D-Modelle für die Planung von Eingriffen und die Ausbildung und das Training herzustellen und der Fachwelt kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Schweizerische Herzstiftung hat das Projekt mit 79'000 Franken unterstützt.

Erfahren Sie mehr

Forschungsförderung der Schweizerischen Herzstiftung

Wie kann man Herzinsuffizienz-Patienten besser behandeln? Was hat Vorhofflimmern mit vaskulärer Demenz zu tun? Weshalb schlagen Frauenherzen anders? Weshalb druckt man vor einer Operation Kinderherzen aus? Die Forschungsbroschüre bietet neue Einblicke in die Schweizer Herz-Kreislauf-Forschung.

Dank Spenden können Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer besser erkannt, behandelt oder sogar verhindert werden.

Helfen auch Sie!

Webseite teilen