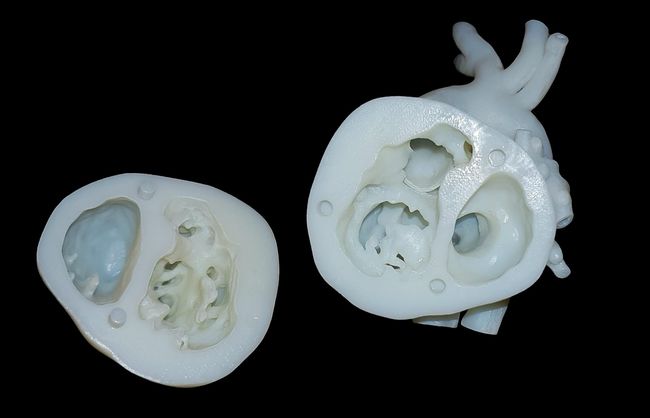

Des modèles en 3D viennent en aide à la cardiochirurgie pédiatrique

La cardiochirurgie pédiatrique doit relever des défis particulièrement délicats: le cœur et les vaisseaux de l’enfant sont si petits et les cardiopathies si diverses que planifier et réaliser l’intervention est beaucoup plus difficile que chez l’adulte. Un nouveau procédé d’imagerie vise à faciliter le travail des chirurgiens et des cardiologues.

Il existe de nombreuses cardiopathies congénitales différentes. Comment les classe-t-on?

Pr Alexander Kadner (AK): Il y a différentes catégories, par exemple en fonction du degré de gravité ou selon la question de savoir si le sang riche en oxygène et le sang pauvre en oxygène se mélangent. De manière générale, on peut dire que l’éventail de malformations est très large. C’est un défi particulier en cardiochirurgie pédiatrique: chez l’adulte, il y a moins de malformations différentes et les interventions sont donc souvent standardisées.

Quelle est la cardiopathie la plus fréquente?

Dr Philipp Heinisch (PH): En Suisse, environ un nouveau-né sur cent vient au monde avec une cardiopathie. La plus fréquente est la communication interventriculaire. Dans ce cas, la paroi qui sépare les ventricules n’est pas entièrement fermée. La plupart de ces anomalies se ressemblent et nous savons à quel âge et en présence de quels symptômes on intervient de préférence par une opération corrective. Mais nous rencontrons aussi fréquemment de nouvelles combinaisons de cardiopathies que nous n’avions jamais vues auparavant.

Que signifie une cardiopathie congénitale pour l’enfant concerné et sa famille?

AK: Si on est sûr de la présence d’une cardiopathie et qu’il faut l’opérer, c’est extrêmement dur pour la famille. Dans certains cas, juste après la naissance du bébé, nous devons déjà dire aux parents qu’il va falloir l’opérer dans quelques jours. Pour les parents, cela peut être un véritable choc, très difficile à assimiler. Par contre, la cardiopathie est alors en général corrigée par l’opération. Dans d’autres cas, les parents apprennent que leur enfant est atteint d’une cardiopathie mais que celle-ci ne pourra être opérée que plus tard. Ils doivent vivre dans cette situation jusqu’à l’opération. Dans le cas de cardiopathies que nous ne pouvons pas guérir ou qui nécessitent plusieurs opérations, nous revoyons les familles plusieurs fois pendant des années. Dans chaque cas, la situation est un énorme défi. Les enfants touchés nous surprennent très souvent: les enfants sont très forts et c’est incroyable de voir comment ils gèrent leur problème de santé.

Qu’arrive-t-il aux jeunes patients que l’on ne peut pas guérir?

AK: Nous essayons de leur donner le meilleur fonctionnement cardiaque possible. Mais dès le départ, on sait que même après correction, la cardiopathie va limiter l’espérance de vie et la qualité de vie. Cela dépend du degré de gravité et de la complexité de la cardiopathie. En cas de cœur univentriculaire par exemple, les capacités cardiaques diminuent souvent, lentement mais régulièrement, au bout d’une quinzaine d’années et une grande partie de ces patients aura un jour besoin d’une transplantation.

Où en sommes-nous dans ce domaine?

AK: En raison du manque de dons d’organes en Suisse, nous devons souvent utiliser le cœur artificiel. Mais les personnes atteintes d’une cardiopathie congénitale sont un groupe de patients beaucoup plus délicat pour le traitement par cœur artificiel qu’un patient typique qui a besoin d’un cœur artificiel après avoir été victime d’un infarctus du myocarde grave à l’âge de 60 ans.

Chez les enfants concernés, le taux de complications est relativement élevé. Par contre, les résultats de la transplantation cardiaque chez l’enfant sont très bons. Mais la transplantation n’est pas une solution pour le reste de la vie. Avec le temps, le cœur transplanté présente une certaine dégénérescence et il faut alors une nouvelle transplantation. La prise à long terme d’un traitement immunosuppresseur présente en outre un risque d’apparition de tumeurs ou d’insuffisance rénale.

Dans le cadre de votre projet de recherche, vous avez développé un nouveau processus d’imagerie pour la cardiochirurgie pédiatrique. De quoi s’agit-il?

PH: Jusqu’à présent, nous devions nous baser sur l’imagerie bidimensionnelle (radiographie, échographie, scanner) pour en déduire la structure tridimensionnelle du cœur. Un défi énorme, en particulier parce que la cardiochirurgie pédiatrique porte sur des dimensions minuscules. Les procédés d’imagerie classiques atteignent vite leurs limites. Notre nouveau procédé nous permet de réaliser des modèles en 3D de ces structures.

C’est très utile d’une part lors de l’intervention concrète, en particulier pour les cas qui sortent de l’ordinaire. D’autre part, cette méthode soutient l’enseignement et la formation. Jusqu’à présent, on ne disposait pour cela que de maquettes de cœur très générales, ne représentant absolument pas les cardiopathies complexes. Il fallait s’entraîner lors de l’opération. À l’avenir, nous pourrons regrouper nos modèles dans une banque de données et les mettre à la disposition de tous les chirurgiens, de sorte qu’on pourra étudier une cardiopathie spécifique sur un modèle en 3D. En cas de besoin, on pourra même imprimer le modèle et observer les structures avant d’opérer. Pour nous, en tant que cardiochirurgiens pédiatriques, c’est une petite révolution.

Les modèles rendent-ils bien la réalité?

PH: Ils sont la réalité. Les modèles sont créés sur ordinateur à l’aide de mesures d’IRM ou de scanner d’enfants cardiopathes, puis imprimés sur une imprimante 3D. Le modèle correspond exactement au cœur de l’enfant qui va être opéré. Récemment, chez un bébé âgé de quelques mois, nous devions construire un tunnel à l’intérieur des ventricules pour amener le sang du ventricule gauche au ventricule droit sans entraver la circulation. Le résultat risquait d’être trop étroit ou d’entraver le fonctionnement des valves cardiaques. Le modèle en 3D nous a aidés: nous avons pu tester à l’avance notre stratégie opératoire, analyser la construction du tunnel et préparer le matériau à utiliser. Ce cas concret a montré que l’idée fonctionne.

Quels sont les autres avantages de cette méthode?

AK: Dans l’exemple décrit ci-dessus, nous avons pu comparer les variantes avant d’opérer et choisir la meilleure, même si elle était plus difficile. L’enfant a donc bénéficié de la meilleure solution pour le reste de sa vie. Ce système peut aussi nous aider en cas d’urgence. L’impression des modèles dure encore un à deux jours, mais déjà à l’écran, les modèles en 3D nous permettent de répondre à de nombreuses questions. Et la création du modèle ne prend qu’environ deux heures.

Y a-t-il d’autres applications de votre méthode en dehors de la cardiochirurgie pédiatrique?

PH: Cette technique convient non seulement aux interventions sur les enfants, mais aussi sur les adultes: nous avons déjà commencé à coopérer avec des chirurgiens vasculaires, par exemple pour les adultes atteints d’un anévrisme de l’aorte abdominale. De manière générale, notre système nous permet de tester sur un modèle si une nouvelle technique fonctionne et de l’améliorer avant de l’appliquer au patient. Nous avons aussi un engagement humanitaire au Maroc où nous essayons de mettre en place un centre de cardiologie pédiatrique. Ce système est aussi très utile pour former les chirurgiens sur place. Enfin, notre application peut aussi aider à déterminer l’accès au cœur, en particulier dans l’optique des techniques mini-invasives. Un jour, nous pourrons aussi fabriquer des prothèses.

Quelle est votre place dans ce domaine de recherche?

PH: Autant que je sache, nous sommes le seul groupe de recherche en cardiochirurgie pédiatrique en Suisse qui travaille sur les modèles en 3D. Après le scanner et l’IRM, nous voulons encore mettre l’échocardiographie (la méthode d’imagerie la plus courante) au service de notre technique de modélisation. Ce n’est pas encore possible mais l’échocardiographie pourrait apporter de précieuses informations supplémentaires. En Europe, il y a d’autres groupes qui travaillent sur l’imagerie en 3D. Chacun oriente ses recherches vers un autre aspect.

En tant que médecin et chercheur, quels sont vos vœux pour l’avenir?

AK: Tout d’abord, je souhaite que la disposition au don d’organes s’améliore en Suisse. Fort heureusement, d’autres pays d’Europe nous fournissent souvent des cœurs pour nos enfants malades. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Mais personnellement, je trouve cette situation difficile et triste. Ensuite, je souhaite un cœur artificiel miniature pour les enfants. Nous l’attendons depuis des années. Le développement est difficile, entre autres parce que le marché est beaucoup plus restreint que celui des adultes et que l’industrie n’est donc pas très intéressée.

Quelle est l’importance des fonds d’encouragement de la recherche pour un projet comme le vôtre?

PH: Nous avons dû commencer à zéro, il n’y avait pratiquement pas de travaux préliminaires. Le soutien de la Fondation Suisse de Cardiologie nous a donc énormément aidés, nous lui en sommes très reconnaissants. Sans cette aide, la réalisation aurait été impossible. De plus, grâce à l’efficacité des processus de la Fondation Suisse de Cardiologie, nous avons pu réaliser le projet rapidement.

Modèles de prototypage rapide en 3D de malformations cardiaques et vasculaires congénitales en clinique, recherche et formation

Le projet de recherche dirigé par le docteur Paul Philipp Heinisch est réalisé au Centre des cardiopathies congénitales de la Clinique de chirurgie cardiaque et vasculaire (directeur de clinique: Pr Thierry Carrel) de l’Hôpital de l’Île à Berne. Son but est, à partir de données d’imagerie de cardiopathies congénitales, de créer des modèles en 3D permettant de planifier les interventions, de s’y former et de s’y exercer. Les modèles doivent être mis gratuitement à la disposition des professionnel-le-s. La Fondation Suisse de Cardiologie a soutenu ce projet par une somme de 79'000 francs.

En savoir plus

L'encouragement de la recherche par la Fondation Suisse de Cardiologie

Comment mieux soigner les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque? Quel est le rapport entre la fibrillation auriculaire et la démence vasculaire? Pourquoi le cœur des femmes bat-il autrement? Pourquoi imprimer le cœur d’un enfant avant d’opérer? La brochure sur la recherche permet de découvrir des aspects actuels de la recherche cardio-vasculaire en Suisse.

Les dons contribuent à mieux comprendre les maladies cardio-vasculaires, les dépister plus tôt et les traiter avec plus d’efficacité. Vous aussi, aidez-nous.

Partager le site Internet