Die koronare Herzkrankheit (KHK)

Die koronare Herzkrankheit zählt zu den häufigsten Erkrankungen in der Herz-Kreislauf-Medizin. Sie bezeichnet eine Verengung oder gar einen Verschluss der Herzkranzgefässe, wodurch Teile des Herzens zu wenig oder gar kein Blut erhalten. Die Folgen können eine Angina pectoris, ein Herzinfarkt oder gar ein Herz-Kreislauf-Stillstand sein.

Was ist eine koronare Herzkrankheit (KHK)?

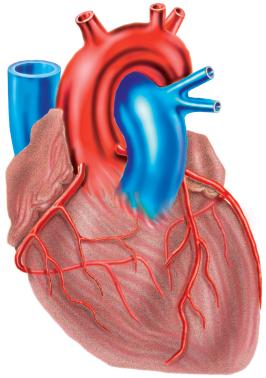

Das Herz ist eine kräftige Muskelpumpe, die täglich etwa 100'000-mal schlägt und 10'000 Liter Blut in den Körper pumpt. Damit dieser Muskel die gewaltige Arbeit leisten kann, muss er ständig mit Sauerstoff, d.h. mit frischem Blut versorgt werden. Die Versorgung mit Blut geschieht über die Herzkranzgefässe, auch Koronararterien genannt.

Sind die Herzkranzgefässe stark verengt oder verschliessen sie sich ganz, spricht man von einer koronaren Herzkrankheit (KHK). Der Grund für die Verengung ist meist ein langjähriger Erkrankungsprozess der Gefässe, auch Arteriosklerose genannt. Das Herz wird nicht mehr genügend mit Blut versorgt, es fehlen dem Herzmuskel Sauerstoff und Nährstoffe. Je nach Schweregrad der Verengung machen sich Beschwerden bemerkbar. Meist handelt es sich um eine stabile Angina pectoris, also Schmerzen, Brennen oder Engegefühle hinter dem Brustbein, die bei Belastung auftreten. Ist ein Herzkranzgefäss während längerer Zeit ganz verschlossen, führt dies zu einem Herzinfarkt oder seltener gar zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand. Auch Herzrhythmusstörungen oder eine Herzinsuffizienz können die Folgen einer KHK sein.

Wer ist von einer KHK betroffen?

Die KHK zählt zu den häufigsten Herz-Kreislauf-Krankheiten. Das Risiko, im Leben daran zu erkranken, beträgt hierzulande für Männer 23 Prozent, für Frauen 18 Prozent. Sie ist auch die häufigste Todesursache.

Die KHK ist grösstenteils Folge des Alterns und oftmals einer familiären Veranlagung. Beschleunigt und ausgelöst wir die KHK aber auch durch unseren Lebensstil: Rauchen, einseitige Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte, Diabetes, Bluthochdruck und Stress erhöhen das Risiko stark.

Wie diagnostiziert der Arzt oder die Ärztin eine KHK?

Vermutet der Arzt oder die Ärztin, dass die Beschwerden auf eine KHK zurückzuführen sind, sind weitere Abklärungen notwendig. Das Ziel der Untersuchungen besteht darin festzustellen, ob Durchblutungsstörungen vorliegen, wie ausgedehnt sie sind und welcher Teil des Herzmuskels betroffen ist. Man unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Vorgehen:

- Nicht-invasive Untersuchungen: Es handelt sich um Methoden, bei denen nicht in den Körper eingedrungen wird. Dazu zählen das Elektrokardiogramm (EKG), die Echokardiografie, die Myokard-Perfusionsszintigrafie (MPS), die kardiale Magnetresonanz-Tomografie (MRI), die kardiale Computertomographie (CT) .

- Invasive Untersuchungen: Es handelt sich um Methoden, bei denen in den Körper eingedrungen wird, beispielsweise die Koronarangiografie. Meist ist dies mit einem kurzen Spitalaufenthalt verbunden.

Wie behandelt man eine KHK?

Eine chronische KHK, d.h. eine stabile Angina pectoris, erfordert neben der ärztlichen Behandlung eine Mitarbeit der Betroffenen.

- Lebensstiländerungen: Das Fundament für den optimalen Verlauf der Krankheit legt der Patient selbst. Die besten Medikamente und Eingriffe werden langfristig kein gutes Resultat bringen, wenn die Risikofaktoren nicht beseitigt oder behandelt werden. Zu einem gesunden Leben gehören: Rauchstopp, ausgeglichene Ernährung, Übergewicht vermeiden, genügend Bewegung und kein dauerhafter Stress.

- Medikamentöse Behandlung: Medikamente helfen, die Beschwerden bei einer KHK zu lindern, die Leistungsfähigkeit des Herzens zu verbessern und einem Herzinfarkt vorzubeugen. Die Risikofaktoren Bluthochdruck, hohe Blutfettwerte und Blutzucker sind unter Kontrolle und werden gegebenenfalls medikamentös behandelt.

- Eingriffe: Ob Eingriffe nötig sind, entscheidet vor allem der Schweregrad der Minderdurchblutung. Der in der Herzmedizin am häufigsten durchgeführte Eingriff ist die Koronarangioplastie, auch Ballondilatation genannt. Das verengte Herzkranzgefäss wird mittels eines Ballons auf einem Herzkatheter aufgedehnt, danach wird meist ein Stent eingesetzt. Ein weiterer Eingriff ist die Bypass-Operation.

Wann handelt es sich um einen Notfall?

Verschliesst sich ein Herzkranzgefäss fast oder ganz, wird die Durchblutung des Herzmuskels stark gestört. Man spricht dann von einem akuten Koronarsyndrom. Das ist entweder eine instabile Angina pectoris (gehäufte, verlängerte und verstärkte Schmerzanfälle), bei der das Gefäss nicht ganz verschlossen ist oder ein Herzinfarkt, wenn das Gefäss ganz verschlossen ist und Herzmuskelzellen absterben.

Die Symptome sind: Brustschmerzen oder starker Druck, Engegefühl oder Brennen hinter dem Brustbein. Gelegentlich strahlt der Schmerz in den Hals, die Arme, die Schultern oder in den Bauch aus. Weitere Symptome sind Atemnot, Übelkeit, Schwindel, Schwitzen und Todesangst. Die Schmerzen bessern sich nicht in Ruhe, nach mehreren Nitratdosen und dauern länger als 15 Minuten.

Reagieren Sie im Notfall sofort und alarmieren Sie den Notruf 144.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Der Hausarzt oder die Hausärztin ist Ihr erster Ansprechpartner bei Beschwerden im Brustbereich. Bei spezifischen Fragen hilft Ihnen auch unser Herztelefon oder unsere Internet-Beratung weiter.

Regelmässiges Fitness- und Bewegungstraining hält Sie in Form. Nutzen Sie das Angebot der Herzgruppen in der Nähe Ihres Wohnortes.

Erfahren Sie mehr

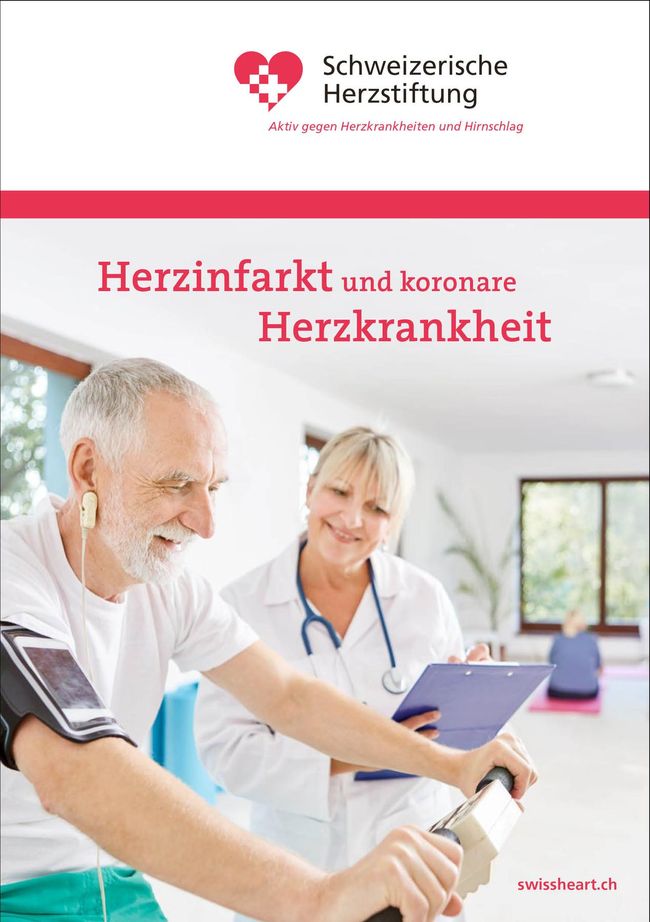

Herzinfarkt und koronare Herzkrankheit

Ein Herzinfarkt ist ein einschneidendes Erlebnis – für Betroffene wie auch für Angehörige. Ein Herzinfarkt hinterlässt viele Fragen und führt zu Verunsicherungen. Die Broschüre erklärt, wie es zum Herzinfarkt kommt, was bei einem Herzinfarkt geschieht, wie ihn die Herzmedizin behandelt, wie es in den Tagen und Wochen nach dem Herzinfarkt weitergeht und wie man mit einem herzgesunden Lebensstil einen weiteren Herzinfarkt verhindern kann.

Die Diagnostik der koronaren Herzkrankheit

Die Broschüre erklärt die verschiedenen diagnostischen Massnahmen wie z.B. EKG, Thorax-Röntgenbild, Echokardiographie, Myokard-Perfusionsszintigraphie und Koronarographie.

Beratung

Wir beraten Sie gerne schriftlich in unserer Internet-Sprechstunde oder am Herz-Telefon.

Dank Spenden können Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer besser erkannt, behandelt oder sogar verhindert werden.

Helfen auch Sie!

Webseite teilen