Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Die Herzvorhöfe schlagen nicht mehr regelmässig, sondern zu schnell, unregelmässig und unkoordiniert. Dies stellt meist keine akute Gefahr dar. Unbehandelt kann das Vorhofflimmern aber schwerwiegende Folgen haben.

Was ist Vorhofflimmern?

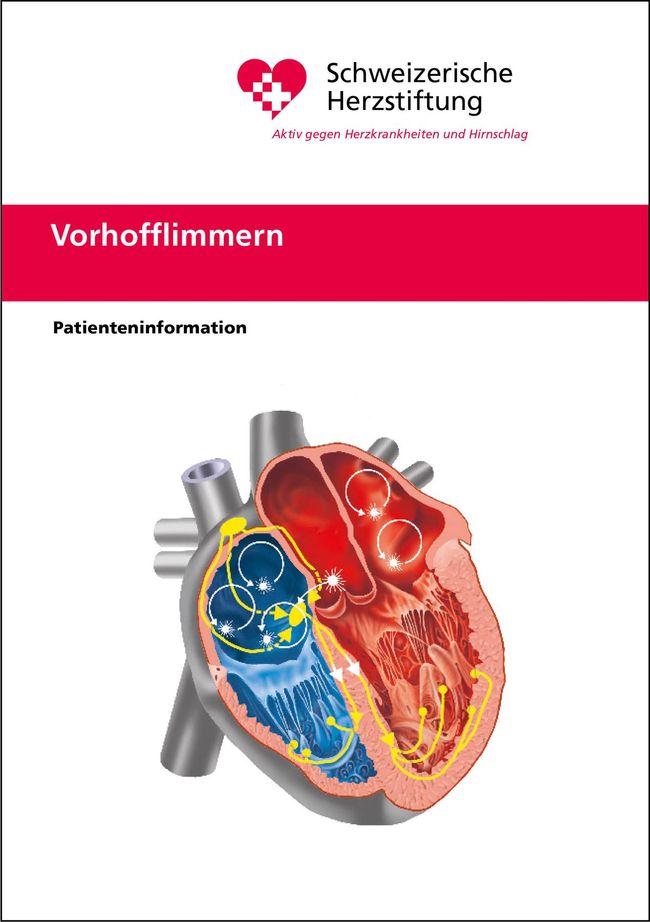

Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung. Es wird durch eine Art «elektrisches Gewitter» im Reizleitungssystem des Herzens verursacht. Die Vorhöfe und Herzkammern pumpen nicht mehr aufeinander abgestimmt und meist zu schnell. Die Herzleistung nimmt ab. Anhand der Häufigkeit und Dauer unterteilt man das Vorhofflimmern in drei Formen:

- Paroxysmales Vorhofflimmern: Das Vorhofflimmern tritt anfallsartig auf, dauert nicht länger als sieben Tage und hört spontan auf.

- Persistierendes Vorhofflimmern: Das Vorhofflimmern dauert länger als sieben Tage und hört nicht von selbst auf. Es kann aber durch eine Behandlung in einen normalen Rhythmus überführt werden.

- Permanentes Vorhofflimmern: Das Vorhofflimmern bleibt dauerhaft vorhanden. Ein normaler Rhythmus kann nicht erreicht werden.

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. In der Schweiz ist rund ein Prozent der Bevölkerung betroffen, also etwa 100'000 Personen. Bei den über 75-Jährigen beträgt der Anteil etwa zehn Prozent.

Wie bemerke ich ein Vorhofflimmern?

Viele Patienten spüren ein rasches Herzklopfen, ein Herzrasen (Palpitationen), das über Stunden oder sogar länger andauern kann. Andere Symptome sind beispielsweise Enge- oder Druckgefühle in der Brust, Müdigkeit oder Atemnot. Beschwerden können verschwinden, wenn die anfallsartigen Rhythmusstörungen in ein permanentes Vorhofflimmern übergehen. Oder sie treten nur noch in bestimmten Situationen auf.

Bei einem nicht geringen Teil der Patienten löst das Vorhofflimmern jedoch überhaupt keine Beschwerden aus. Es wird – oft erst spät – zufällig entdeckt.

Weshalb kann Vorhofflimmern gefährlich werden?

Grundsätzlich stellt das Auftreten von Vorhofflimmern keine akute Gefahr dar. Unbehandelt kann die Krankheit jedoch schwere Folgen haben. Die unregelmässigen Pumpbewegungen der Vorhöfe führen dazu, dass sich im Herz vermehrt Blutgerinnsel bilden. Wird ein solches Gerinnsel in den Kreislauf geschwemmt und verstopft es eine Hirnarterie, ist ein Hirnschlag die Folge. Um dies zu verhindern, ist für die meisten Patienten eine vorsorgliche Behandlung mit Gerinnungshemmern, auch Blutverdünnern genannt, angesagt. Als Spätfolge der dauerhaft hohen Herzfrequenz kann sich auch eine Herzinsuffizienz entwickeln.

Was sind die Ursachen?

Häufig tritt Vorhofflimmern als Folge des Alterns und bei Bluthochdruck auf. Bestehende Herzkrankheiten, wie Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit und Herzklappenerkrankungen können ebenfalls zu einem Vorhofflimmern führen. Faktoren, die das Vorhofflimmern begünstigen, sind: Übergewicht, Diabetes, eine Überfunktion der Schilddrüse sowie hoher Alkoholkonsum und gewisse Substanzen wie Kokain. Manchmal tritt Vorhofflimmern auch ohne ersichtlichen Grund bei Herzgesunden auf.

Wie diagnostiziert man Vorhofflimmern?

Vorhofflimmern kann oft aufgrund der Symptome nach einer ausführlichen Befragung vermutet werden. Die Diagnose wird mit dem Ruhe-EKG und im Zweifelsfall mit einem Langzeit-EKG bestätigt.

Wie wird behandelt?

Die Behandlung des Vorhofflimmerns umfasst drei mögliche Massnahmen:

- Gerinnungshemmung (Blutverdünnung): Um die Bildung von Gerinnseln im Herzen zu verhindern, benötigen die meisten Patienten blutverdünnende Medikamente. Ist die Therapie mit Blutverdünnern sehr schwierig oder nicht möglich, bietet sich ein Vorhofohrverschluss an. Ein per Katheter eingeführtes Schirmchen dichtet die Stelle im linken Herzvorhof ab, wo oft Blutgerinnsel entstehen.

- Frequenzkontrolle: Um die erhöhte Herzfrequenz, also den Puls, zu senken, werden Medikamente eingesetzt. Reichen die pulssenkenden Medikamente nicht aus, besteht die Möglichkeit einer Katheter-Ablation, bei welcher der AV-Knoten verödet wird. Der Eingriff ist mit der Implantation eines Herzschrittmachers verbunden.

- Rhythmuskontrolle: Sind die Beschwerden stark oder entwickelt sich eine Herzinsuffizienz, versucht man, das Vorhofflimmern in einen normalen Sinusrhythmus zu überführen. Eine solche Rhythmuskontrolle kann auf drei Arten erreicht werden: eine Behandlung mit Medikamenten (Antiarrhythmika), eine elektrische Kardioversion und in manchen Fällen eine Katheter-Ablation, bei welcher die Pulmonalvene isoliert wird.

Wie kann ich vorbeugen?

Der wichtigste Risikofaktor für Herzrhythmusstörungen ist das Alter. Das lässt sich natürlich nicht ändern. Ein gesunder Lebensstil kann aber dazu beitragen, das Risiko für eine Herzrhythmusstörung zu senken. Dazu gehört, aufs Rauchen zu verzichten und Alkohol massvoll zu geniessen, denn Alkohol und Rauchen lassen das Herz rascher als normal schlagen. Wesentlich für die Vorbeugung ist auch regelmässige körperliche Aktivität. Sie trägt dazu bei, Übergewicht und Bluthochdruck zu verhindern.

Die Gefahren von Vorhofflimmern und die Behandlungsmöglichkeiten.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Der Hausarzt oder die Hausärztin oder der Kardiologe sind Ihre Ansprechpartner bei einer Herzrhythmusstörung. Bei spezifischen Fragen hilft Ihnen auch unser Herztelefon oder unsere Internet-Beratung weiter.

Erfahren Sie mehr

Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Im Unterschied zu anderen Erkrankungen, bei denen das Herz aus dem Takt gerät, ist aber nicht so sehr die Rhythmusstörung selber gefährlich, sondern die möglichen Folgen wie Hirnschlag oder Herzinsuffizienz. Die Broschüre beschreibt die verschiedenen Formen von Vorhofflimmern, ihre Symptome und Behandlungsarten.

Vorhofflimmern – wir unterstützen ein wichtiges Forschungsprojekt

Die Swiss Atrial Fibrillation Burden-Study will herausfinden, welchen Einfluss die Stärke des paroxysmalen Vorhofflimmerns auf klinische Ereignisse wie Tod, Hirnschlag, oder Herzinfarkt hat. Ziel ist es, die Vorsorge und Therapie von Vorhofflimmern zu verbessern. Die Schweizerische Herzstiftung unterstützt die Swiss-AF Studie.

Webseite teilen